1510年某日,在日本都城京都的一座私邸内,有两名男子正在为一项伟业的告成而举杯庆贺:一部由五十四组交相辉映的书法、绘画作品构成的画册终于绘制完工,它再现了日本最负盛名的小说——《源氏物语》的各帖内容。庆贺者中的一位,正是画册出资人陶三郎,他将这部画册带回了位于本州岛西部的家乡——周防国(今山口县)。六年后,即1516年,画册被捐赠给当地一座名为妙荣寺的寺院,画册在近代以前可追溯的历史至此告一段落。1957年,这部画册被菲利普·霍弗(1898-1984)纳入其私人收藏。霍弗是哈佛大学霍弗图书馆版画和平面艺术系的创始人,霍弗图书馆以其收藏的珍贵文本闻名于世。霍弗生前搜集了大量手绘插图,这部画册便是他在收购其他许多日本书籍、手卷时一并购入的。此后,1985年,他的藏品被遗赠给哈佛艺术博物馆。因此,这部意义非同寻常的画册,在五百多年的岁月里一直被妥善保管,成为世界上年代最为久远的完整的《源氏物语》字画集。

《源氏物语》成书于11世纪初,出自宫廷贵族女子紫式部之手,共五十四帖,其中还包含七百九十五首和歌,故事情节主要围绕一位被剥夺了皇位继承权的皇子——“光(光彩夺目之意)源氏”的一生展开。在紫式部还未完成全部创作前,这部物语就已然流行,至12世纪末,其所受赞誉和推崇之广,以至于凡有志成为诗人或文学家的人都会被建议研学这部著作。很快《源氏物语》就成为日本文学经典中的常青树,又在几个世纪后,步入了世界文学瑰宝的殿堂。从它的篇幅长度(最新英译版超过一千三百页)、复杂程度、巧妙精密的写作手法、不断变化的人物特点和跌宕起伏的故事情节、对历史时空的准确再现、暗喻手法的运用,以及贯穿整个作品主题的细节描写可知,这是一部既符合所有小说特点又区别于其他任何一种文学形式的作品。尽管它自始至终深受其诞生地复杂的信仰体系和道德准则的制约——这些也是所有现代小说中简单程式化的情节趋向复杂化的原因——但这部小说仍可被解读为对人性的一次伟大而不朽的探索。故事中的人物,不论怎样成功,也不论拥有如何完美的品质,最终都无法逃脱与人生困境抗争、与自身所犯错误纠缠不休的命运,其中最为典型的便是该书主人公光源氏(以下简称“源氏”)了,该书就是以他的名字命名的。为了表现人物的内心冲突和思想变化过程,紫式部探索性地运用了日本古典文学中的两件利器,即和歌的抒情效果与暗喻功能。此外,她还采用了类似于西方文学中的“意识流”和“自由间接话语”的叙事方式。叙事者的视角在整个作品中的转换,也为读者带来了一种与阅读现代小说惊人般相似的体验。同时,这部物语对宫廷与贵族礼仪的生动描绘,被视为宫廷贵族阶级鼎盛时代生活的典型写照,在将其与之后的时代,即贵族政权日益衰败的时代进行对比时,这一点尤为明显。

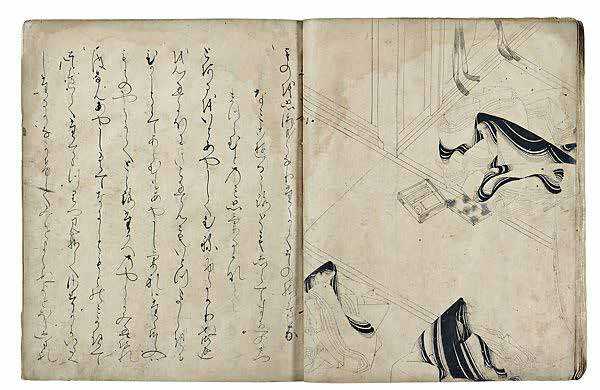

源氏物语绘画的历史,多角度地反映了日本早期绘本的历史。源氏物语绘画传统深远,早在1510年问世的画帖约四百年前便已发祥,现存已知最著名、历史最悠久的作品是12世纪诞生的《源氏物语绘卷》。这套由书法和绘画交替呈现的手卷(又称长卷、横卷),不仅反映了《源氏物语》最古老的手抄本内容,而且为我们提供了图像与文本是如何共同作用来打造读者对作品认知的样本。在这些鼻祖级的绘卷中,有一些绘画作品奠定了《源氏物语》长达数个世纪的绘画艺术传统,也影响了1510年画帖的创作。《源氏物语》最早期的手抄本中,绘卷纸张的装饰工艺既复杂又奢华,其使用的染色料纸、底图,以及覆满表面的金粉、细小的银箔和金箔,体现出与同时代佛教契经卷本相似的精美而神圣的装饰风格。根据现存不多的古籍可知,自13世纪起,人们开始使用一种尺寸较小的线装本,日常性地阅读《源氏物语》,展现故事情节的图画则以内页形式装订于其中。一般情况下,这些线装书会按照五十四帖分册装订。这促进了单帖的流通,便于人们阅读抄写,在印刷时代开启之前,对于手抄本的制作具有重要意义。现存的早期线装本已极为罕见,其中《浮舟》帖(第51帖)的一部分得以完好保存下来。我们可以从那些被翻旧了的纸张上,真切地感受到这部物语第一批读者的热情,同时也不难想象他们是如何痴迷于这个故事,以及如何反复玩味自己珍藏的手抄物语的。然而,无论是装饰华丽的绘卷,还是线装书,这两种样式都倾向于用全文或大段文章摘抄去再现《源氏物语》的故事全貌。

相较之下,画帖使用物语中短小精悍的文字片段,诸如一小段散文或一两首和歌,简明扼要地提炼出作品的精华。画帖展示的并不是物语的梗概,其抄录的文字,不会像副文本流派在14世纪以前就开创的那样,试图去诠释故事的情节、人物或背景设定。不过,这并不意味着《源氏物语画帖》的创作者没有尽可能地去利用与作品相关的各类摘要、评注、人物表、辞典,或者通过其他途径来理解这部物语的全部内容。实际上,正如我们将要看到的那样,创作这部画帖的一群人,既是这些文本的消费者,也是生产者。然而无论如何,这部画帖都在补充《源氏物语》原稿内容方面,发挥了极为重要的作用:对于那些已熟知书中故事的读者而言,画帖可帮助他们更清晰地观察故事中的场景,为他们提供新的视角去理解书中的文章与诗歌。无论手卷,还是书本,抑或画帖,它们各有所异的《源氏物语》文本摘选,以及对文本和图像的组合,都体现了当时的读者是如何理解这部物语的。哈佛大学收藏的《源氏物语画帖》为我们提供了一个极为重要的观察视角,不仅因为它是17世纪前流传下来的唯一画帖,还因为在它诞生的幕后存在一群个性鲜明的历史人物。

《源氏物语画帖》并非批量生产的商品,而是专为某位出资人特别绘制的作品。因此,其中的一百零八叶字画包含了大量信息,反映了定制、资助这部作品的16世纪历史人物的价值观、爱好和理想。这部画册是在众人的共同努力下诞生的成果,其中包括一名出资人、一名绘师及其绘所(画坊)成员、六名书法家和至少两名负责监督此事的协调人。这部作品的创作主旨在于,通过精挑细选的故事画面和文本,将这部物语以一种扣人心弦且意味深长的方式浓缩并呈现给它的出资者。1600年以前诞生的日本前现代艺术,大部分都因文献资料的匮乏而难以确认其创作者的信息。但哈佛大学所藏《源氏物语画帖》的情况则非常特殊,关于其出资人的信息及作品制作的大部分细节,都被记录在他的家臣和项目协调人之一,即三条西实隆的日记中,因此得以为世人所知。此外,画帖的创作者们,并非单纯抱着对《源氏物语》的一时兴趣或肤浅认知参与其中,而是将这一投入心血的创作视为人生长远的艺术追求。他们对书画组合的构思和再现,使我们对这部物语的理解变得更加立体而丰满。

尽管《源氏物语》是由女性作家以平安时代(794-1185)宫廷社会为背景创作而成的,又尽管这个故事仅仅聚焦于一个皇子的人生,但在整个中世,它都拥有来自武士阶层的广大读者群。一方面,自12世纪起,日本历代军事统帅都在强化对中央政府的控制;另一方面,天皇和贵族依然如故地安居于京都。这种政治分化现象一直持续至19世纪。虽然天皇家和贵族在制度、经济方面的掌控权呈衰微之势,但天皇的精神领袖地位,以及由此产生的皇室意识形态、国家象征意义的影响力从未消亡,对外界而言,始终具有无可比拟的意义和价值。例如,足利幕府(室町幕府)的统治者,他们与《源氏物语》主人公有着相同的命运,虽生为皇子,却被降为臣籍,获赐源氏为姓。因此,在将军足利义满(1358-1408)这样的武家统帅看来,源氏能由臣子身份跃至等同于太上天皇(太上天皇になずらふ御位)的至高地位,的确是一件令人神往之事。紫式部将作品中的这位平民英雄塑造为一个被剥夺了皇位继承权的合法统治者形象,同时还为他设计了一道无比耀眼的佛教君主光环。这无疑是幕府大将军对其敬慕向往的重要原因,因为他在寻求一种属于自己的皇权。不过,即便是那些没有尊贵源氏血统的人,同样也会对源氏充满戏剧性的跌宕人生心驰神往:源氏生来便属于特权阶层,在流放时跌入人生谷底,此后再度飞黄腾达。实际上,这些人生转折环环相扣,他的缺点、错误导致他人生失意,但或许又是他的福之所依。对于希望跻身精英阶层、参与文化讨论的读者而言,《源氏物语》是一部不可等闲视之的重要流行读物。它的内容广泛,涵盖了平安时代及其以前的中日传统诗歌、散文、民歌、神话、历史、哲学、政治,是一座丰富多彩且浩瀚无垠的知识宝库。并且,如中世《源氏物语》训诂学者坚信的那样,只要正确诠释物语中潜在的叙事结构,便可揭示出天台宗“非二元论”的奥义,这些奥义与人们对本土神灵即守护这片海域和岛屿的众神的信仰息息相关。《源氏物语》被普遍视为一个奇迹,人们认为其创作者一定获得了神助,因为其内容之博大精深实属前无古人后无来者。它对各种不同群体的读者都极具吸引力,我们能愈加感受到这部物语具有超自然的璀璨光辉。另外,总体而言,《源氏物语》是一部娱乐读物,这很大程度上是由于书中塑造了许多令人难忘的女性角色。进入16世纪,这些角色开始拥有独立的生命,出现在许多以她们为主人公、形式新颖的文学作品和能剧中,因此如果想要全面参与当时的文化活动,就必须对这部物语了然于胸。

出资人——陶三郎和陶弘诠

1510年《源氏物语画帖》的出资人陶三郎,亦名陶兴就,出生于日本西部的周防国,这部画帖正是他在京都短暂寓居期间定制的。尽管在后世人的记忆中,陶氏最终导致大内氏衰亡,但在16世纪初期,陶氏家族仍是大内氏的盟友及忠实家臣。凭借着与大内氏家督(族长)——大内义兴(1477-1528)的关系,陶氏一族在各方面都获利颇多。1508年的京都朝野为三大军事将领所控,大内义兴便是其中一位,同时,他还拥有往返于日本列岛与中国大陆之间仅有的三艘官方商船中的一艘。

同大内氏宗主一样,陶氏也非常富有,拥有开展一系列文化活动,包括委托他人创作绘画、文学作品的财力和资源。1508年,陶三郎跟随大内义兴抵达京都,不久后拜请当时顶尖的宫廷学者作为其在诗歌和古典文学方面的指导者。正是在这一时期,他定制了《源氏物语画帖》,这不仅是其个人意愿,同时也代表了其父亲——陶弘诠(1461-1523)的想法。陶弘诠是位受人敬仰的武将和学者,曾担任兵库头。当时,京都依然是全国文化中心,但一些领国也蓬勃发展,甚至出现了多个“小京都”。尤其是在大内氏领内,人们不仅具备消费能力,同时也能通过与日本列岛以外地区进行的贸易购买到海外商品。陶弘诠正是这样一个在富裕物质生活中痴迷贵族文化和文学的人物。他长年与京都的文学名士保持交流,其中也包括连歌师。并且,自从他开始收集和抄录镰仓时代军事编年体史书《吾妻镜》(亦作《东鉴》)起,其自身的文学活动也成了一段佳话。

截至1516年,《源氏物语画帖》一直为陶弘诠所有,此后,他宣布准备将其献纳于妙荣寺,这座佛寺以他先母的名义建造而成。而这一信息是在1998年人们重新装裱这部画册时发现的,陶弘诠将此事亲笔写在了《源氏物语画帖》的褙纸上。尤为令人瞩目的是,这一年陶弘诠曾在家中举办《源氏物语》的系列讲座(源氏講釈),讲授者是当时在西部各领国游历的著名连歌师——宗硕(1474-1533)。游历四方的连歌师,不仅传播关于《源氏物语》的学问和阅读时的真知灼见,同时还构建了一张促进文本与经典文学作品流通的“图书网”。通常,图书制作地点位于京城,由著名书法家题写《源氏物语》卷本的标题之后,再根据各地大名的要求送往遥远的领国,包括骏河国、越后国、周防国等,大名的妻室也常常发出订单。陶弘诠拜请宗硕前来,也是出于书物传送的目的,包括交付一部10世纪编撰的收录古代与当时和歌的《古今和歌集》抄本,以及《源氏物语》各帖标题的墨宝,后者用于制作《源氏物语》私人抄本。1516年的《源氏物语》讲座,就是为陶弘诠这样醉心于《源氏物语》之人举办的,他满怀敬仰之情,不断求索这部物语。甚至有可能,他在八月十五这一天也举办了讲座,据传紫式部就是在满月时分的石山寺开始她的物语创作的。对于中世的《源氏物语》学者和书迷而言,以诗意浪漫的献礼来纪念物语在那一天的神奇诞生,也并非不可思议之事。

这一套从都城费心求得的字画帖,很可能是1516年《源氏物语》讲席间最重要的物品。从褙纸上陶弘诠的题字可知,他在收到这部画册的字画后,将它们重新装裱在一组屏风上。此举的目的也可能是迎接宗硕的到访。于是,永正十三年四月三日,陶弘诠在字画帖的褙纸上题写下相关信息,以备装裱。他仔细记录了每对字画的顺序、各帖的标题、日期、每位书法家的姓名,以及献纳的寺庙名(以备日后捐赠),并署名、盖章。因此,在讲座期间,便可将展示字画帖的屏风作为精致的背景进行陈设,展现书法和绘画的纸张色彩鲜明,还装饰着熠熠生辉的金云。毫无疑问,《源氏物语画帖》的书法与画作,就是为了公开展览而创作的。如同使用扇面画来装饰屏风一样,13世纪就有人将展示宫廷物语或诗集佳句的色纸组合装裱在屏风上,15-16世纪这种做法变得更为普遍。这套字画帖在《源氏物语》训诂雅集上成为众人瞩目的焦点,它不仅是一种美的装饰,同时也是探讨和解读这部物语的文化构建之一,值得人们展开更深层次的细致研究。

协调人——三条西实隆与玄清

作为制作最为精美的源氏物语画册的指导专家,三条西实隆可谓无人能及。他位居公卿之列,为天皇家姻亲,能近距离接触天皇,同时,还是一位声名远扬、硕果累累的诗人、学者、书法家。在人们的记忆中,他是室町时代(1338-1573)最著名的历史人物之一,很大程度上是因为他曾在长达六十年的时间里坚持一丝不苟地写日记。陶三郎出资定制《源氏物语画帖》一事的具体细节也被记录在其中。

三条西实隆自青年时期起便担任天皇家的文化顾问和教导职务,与周防国的这位武将结识之前,已负责过许多有关文本与绘画的统筹事宜。为陶三郎制作这部画帖时,他充分运用研究这部物语积累的多年经验,并为自己和其他人亲手制作了整部作品的手稿副本。

同时,他也花了相当长的时间,创作了辅助读者理解《源氏物语》的一些著作,还包括一幅解析《源氏物语》中令人眼花缭乱的众多人物及其复杂关系的图表。三条西实隆在《源氏物语》训诂学传统方面倾注的心血,最充分地体现了他的专业才华。这些训诂注释,通常建立在前人的训诂学和《源氏物语》讲座(如在陶弘诠宅邸举办的讲座)内容的基础上。《源氏物语》讲座分为多个部分,各部分的主题取自不同的帖,主题探讨的天数有时甚至长达四五天。讲授者通常会对紫式部的生平、物语创作的缘起、五十四帖标题的由来和意义,以及整个故事的叙述结构进行讲解,同时,还会采用逐字逐句精读的方式来诠释文本的意义。如上所述,陶三郎委托制作的画帖,应当展示于1516年陶氏宅邸举办的宗硕《源氏物语》讲座期间,他甚至有可能在画册的构想阶段就预先考虑了这个环节,因此,三条西实隆这样才华横溢的学者的参与,就显得弥足珍贵。

在另一位画册监制协调人——连歌师玄清(1443-1521)的引见下,陶三郎结识了这位声名显赫的公卿。在对《源氏物语》的精通程度上,玄清不亚于三条西实隆,这也反映出《源氏物语》作为连歌创作的灵感源泉的重要性。手抄本为人们提供了恰到好处的《源氏物语》“关联”词,将整个故事叙述肢解为分散独立的单元,诸如标题、人物名称和季节主题等都可成为连歌集体创作的新素材。以《源氏物语》为特定题材的连歌新流派,在创作时只采用与物语及其和歌相关的词语作为关联词(此类连歌被称作“源氏词语连歌”),并逐渐发展为与传统连歌并驾齐驱的流派。甚至还出现了一种名为“源氏国名连歌”的连歌体裁:歌人们以全国各领地的地名和《源氏物语》五十四帖的标题为素材,多人联句交替赋咏。不过,从《源氏物语》在中世的接受情况和画册创作来看,称它对连歌的影响大于和歌的说法则为一种谬论。当人们从紫式部的物语中获得灵感去创作新的诗歌时,和歌仍然是占主流地位的诗歌形式,玄清以及与他类似的连歌师们留下了无数例证。正如下文对文本与画作的分析,1510年画帖强调使用特定的语义单位(源自和歌或连歌)来表现《源氏物语》的场景,物语文本的书法艺术则进一步丰富了画帖的视觉效果。此外,玄清关于整部物语的专业知识也极其渊博,与三条西实隆一样,他也精通《源氏物语》训诂学,画册项目启动之初,他曾借阅了数册四辻善成(1326-1402)撰写的注释书《河海抄》(14世纪)。毋庸置疑,这部著作不但有助于促进他与画册出资人间的交流,同时也为他提供了理解这部物语的途径。诸如玄清这样的连歌师,大多出身卑微,他们的价值体现在为宫廷贵族以及大内氏、陶氏这些武将传业授道的过程中。连歌师会协助他们的出资人尽善尽美地举办好每场诗歌集会,定期与他们通信,指出他们所作诗歌中的瑕疵,并给出建议。由于不受官位、军事地位高低带来的烦琐制约,他们能以斡旋者的身份游走于不同社会群体之间,充当跨行业交易的中间人,辗转于全国各地传送书物,也能在远离都城的领国为其雇主效力。玄清师从中世最负盛名的连歌师——宗祇(1421-1502),宗祇曾于1480年、1489年前往大内氏领地,与这位大名及其家臣(包括陶弘诠)结下了深厚的友谊。甚至连三条西实隆也是宗祇的门下弟子,虽然三条西实隆自幼就接受了汉日古典文学教育,但他对于日本首部敕选和歌集《古今和歌集》和《源氏物语》采取严格遵循训诂学传统的作风,则是在宗祇的熏陶下形成的。由于玄清、三条西实隆、陶弘诠都与这位受人敬仰的宗祇有直接关联,因此,玄清才有幸将这位资助他的武将引见给三条西实隆。陶三郎赴京六个月后,玄清促成了二人的会面。

书法家——贵族之迹

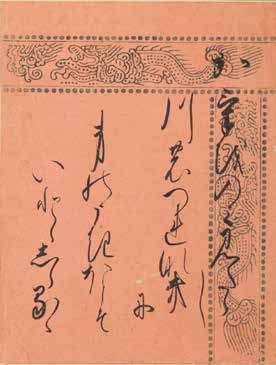

永正六年(1509)八月初,陶三郎带着色纸及一组配套的《源氏物语》草图来到三条西实隆府邸,由此,画册的制作工程正式启动。这些草图,对应五十四张各色画纸,构成了我们今天所见画册的一半内容。虽然三条西实隆未在日记中提及色纸的准备工作,但这些纸张在陶三郎交付于他时,肯定已经过了一番修饰,并被染为五种颜色:红、蓝、黄、淡红及青绿。此外,每张纸的右侧或左侧矩形边框内,还可见“龙形图纹”。这种纸张装饰工艺,效仿了从中国进口的高级纸张——唐纸。唐纸也可见类似的龙形图纹,14世纪初主要供禅宗界使用。选择这种带有中国风情的纸张来抄录《源氏物语》文本,可谓妙趣横生。《源氏物语》是一部用假名写成的作品,故事(物语)与和歌融为一体,通篇写满了表音的日语文字。一般认为,这种表音文字,与公文中的汉字相对。采用中国风格的五彩龙纹图纸来映衬日语假名的书法,实际上展现了“和与汉”的美学,是一种创新的艺术与文学表现形式,巧妙地将日本与中国的文化元素、风格雅趣一同展示了出来。就陶三郎定制的这部《源氏物语画帖》而言,其审美选择可能反映了陶氏家族作为大内氏家臣的身份内涵:从事海外贸易的他们,具有对大陆文化的鉴赏眼光。

“和”“汉”分庭抗礼的本质,也体现了一种基于性别差异的潜在社会、文化对立结构。这种结构将公文写作、假名口语写作分别与男性、女性捆绑固定。后者在字面上被称为“女手”,是一种被贴上了性别标签的写作样式。但有讽刺意味的是,“女手”最著名的实践者却是男性。展开1510年画帖可知,某些书法就采用了经典的“女手”写法,例如,“散书”(散らし書き)法:书写者不会按照语法顺序自右向左书写,而是将假名不拘一格地自由排列于纸面上。第16帖的书法就是最显而易见的例子,书法家从纸张中间部分写起,字迹在整张纸上呈现出蜿蜒曲折且令人眼花缭乱的形态。不过,这类书法字帖在画册中并不常见。1510年画帖中的书法文字,并非都继承了平安时代典型的“女手”风格。“女手”的特点是笔画纤细,轻柔飘逸,多个假名自上而下鱼贯而行,形成流畅的连体字。这部画册中的书法是室町时代的产物,其汇集的六位书法家的墨宝,代表了16世纪初期一些风格鲜明的书法流派。这些流派虽各具特色、辨识度高,但在运笔豪迈、用墨浓重的特点上体现出一定的共性。书法家的创作主要会因假名字符受到束缚,但策略性地运用墨色浓重、结构密集的汉字符号,就能使作品呈现不同凡响的视觉效果。纸张上的墨迹展现了书法家们果断自信的风格,他们笔迹清晰,尽可能提高了文字的易读性。这或许是考虑到屏风的展示效果而做的处理,当观者走过房间时,屏风上的书法自然是以清晰易辨为佳。

这部画册中书法平面设计所呈现的多样性,要归功于项目的协调人。三条西实隆和玄清在画册文本的筹备事宜上贡献巨大,包括挑选文本片段、拜请六位书法家赐墨,以及收集和整理他们的墨宝。诸多事宜中,首要任务是摘选文本,并将这些文本连同说明文与样图交付给各位书法家。换言之,书法家大概无法完全按个人意志来设计这些定制书法作品。有关使用色纸的书写说明手册,也正是为此目的而存在的,书法家们自身也应当用过这种手册。不过准确地说,书法家还是拥有一定自由发挥的艺术空间的,例如,他们对每张色纸的龙纹边框的处理方式就各有不同,或无视,或偏离它们,又或巧妙利用,烘托具有重要含义的词语或短句。不过,协调人也的确精心安排了这些纸张的颜色搭配。他们为六位书法家分别送上了九张色纸,并且色纸的分配方案最大限度地减少了装帧后的画册页序中出现书法家和纸张颜色的重复。正如我们在接下来的各帖中看到的那样,纸张颜色常常与书法文本的主题相呼应,显然,这不是一种单纯的巧合。

《源氏物语画帖》的书法具有引人入胜的视觉魅力,但从重要程度而言,这种魅力无疑不及它所代表的书法风格和贵族身份,即融入作品本身的“贵族特质”。每一道墨迹都等同于书法家的姓名、官位,象征着其身份,赋予了每张字帖显而易见的珍贵价值。六位书法家的墨宝,让这部画册不再只是一部《源氏物语》的手工复制品,同时也让它成了宫廷书法艺术的代表作,即便是在偏远领国,陶氏家族也能通过拥有这部画册而坐拥“京城”。

绘师——土佐光信与绘所

尽管三条西实隆的日记未曾提到《源氏物语画帖》的画作,但毫无疑问它们出自艺术家土佐光信之手。土佐光信1496年出任绘所长官,即“绘所预”,并司职五十多年之久,天皇和幕府将军都曾授予他这一官职。这是一个让天下以卖画为生的人都梦寐以求的职位,因为就任此职不仅可获得稳定的经济来源,而且除了朝廷、幕府外,还不乏其他渠道的雇主源源不断地为其提供创作资金,雇主们定制的作品种类繁多,涉及佛教绘画、葬祭画像、物语绘卷、扇画,当然也有《源氏物语》的相关绘画。从土佐光信现存的大量作品来看,可以说,他是中世最多产且最成功的艺术家之一,这一时期的许多艺术创新都与他有着密不可分的关系。1510年《源氏物语画帖》中的画作,虽未有署名,但在风格上和其他已知的出自土佐光信之手的作品完全一致,这一点最早由千野香织论证提出。从很多方面来看,土佐光信都是这项计划当仁不让的合适人选。显赫的头衔和较高的宫廷地位,也为他的作品带来了与之相当的名气。对于陶氏家族成员而言,他的画作本身就是宫廷文化的精粹。同时,土佐光信也经常以画家身份与书法家、诗人共事,他与三条西实隆、玄清早先就有过合作。土佐光信与宫廷学者圈的互动交流,还包括探讨《源氏物语》,频繁参加诗歌雅集,因此,他的画展现出他对这部文学经典的深刻理解,而他也常常受人拜请,将这部物语中的场景绘制成图。

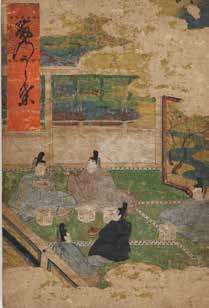

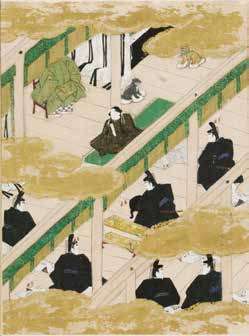

1510年的画帖,会让人联想起平安时代早期物语绘的风格:画作使用色彩鲜艳的矿物颜料,贵族人物的面部呈贝壳粉白(胡粉白),细节处以精细的墨线勾勒。人物服饰隆重而奢华,但面部特征(或更直白地说,上层贵族男女的脸部)则以大道至简的方式处理。“引目钩鼻”(引目鉤鼻)一词,非常恰当地概括了这种画法的特点。画帖中最引人瞩目的元素是大量金色流云,它们被用来框定画面或辅助构图,同时,云朵的线条流畅,和建筑构件的直线及“之”字形对角线彼此呼应、相映成趣。画作的内容,可分为户外场景和室内场景,户外场景通常表现一组人参加某个宫廷仪式或活动,室内场景采用“吹拔屋台”(吹抜屋台)的构图形式,为观画者提供一个可将室内一览无余的视角。这种从高处俯瞰场景的展示方法,不同于单点透视法或基于想象的地平线构图法。因此,这些画并不是在假想视觉空间的框架内去描绘故事情景。假想视觉空间内,人物与图案的大小、位置变化,会保持一定的连贯性,当那些可被量化的空间关系网进入不可视的状态时,画面会优先展示其他组成部分。在一个有限的绘画场景中,如果某个人物的尺寸较大或位置突出,通常表明,在这幅画对应的物语帖回中,文本强调的是人物的内心状态,或这个人物在这段情节中的核心地位。根据故事内容来调整视觉重点的浮动比例,这种方法被称为“心理透视”法,它产生于平安时代文学中的语言和图像的共生关系。这种绘图法,为读者提供了与《源氏物语》阅读体验相得益彰的视觉欣赏方式,也是读者能够相对直接地进入人物内心世界的一种途径。几个世纪以来,它一直是《源氏物语》图像演绎的基本模式,尽管其风格和样式在不断改变。1510年画帖中的绘画,就采用了历史悠久的宫廷物语绘画技法,同时也确立了源氏物语绘画的传统,并且,这一传统将由土佐派与住吉派成员发扬光大。

不过,相较于此后的源氏物语画册,土佐光信的作品是独一无二的,与其他作品有着根本的不同。这些差异,体现在对颜料的运用(在特定部分颜料较为轻薄透明)、人物面部的简单勾绘和其他细节的展示,以及主要以波浪线勾勒岩石、山丘、树木的画法上。这些画法在当时的“大和绘”(日本风格绘画)中独树一帜,标志着艺术家有意将中日水墨画的一些特色、运笔线条和水墨效果融入彩色叙事绘画领域的志向。然而,叙事绘画的制作工序本身,却给这一尝试带来了阻力。这些工序组合称作“作绘”(作絵):首先,作为主导者的艺术家会绘制出墨线图,图中通常会标注对颜色和其他一些细节的指示符号;接着,由绘所的其他艺术家完成最后工序。层层的矿物颜料和金箔云,会让叙事画中艺术家的运笔线条变得模糊不清,在概念上脱离水墨画的范畴。水墨画的主旨在于,通过运笔线条中蕴含的生命力,使艺术家的活力和人格魅力触动观画者的内心。不过,在画面上色后,主导艺术家会蘸墨勾勒线条做最后的修饰,因此,大师的运笔轨迹又能重现光辉。经由这道工序,土佐光信在中世传统水墨画中融入了其标志性的艺术特点——微颤的线条,相对于其他许多源氏物语绘画而言可谓独树一帜。

然而,土佐光信对正统中国式绘画的演绎,通常只出现在画面边缘部分,并不影响主要人物和主题图案的表现,因为在描绘人物和主题图案时,最好能够保持宫廷人物绘画传统,使画面具有一定的相似度。观赏宫廷画,需要从最细微的差别来区分不同点,比如,描绘眼睛和眉毛的纤细笔触、人物头部的倾斜角度,或者人物之间以及人物与周围环境的关系。不过,最重要的是,观者可从随附的摘选文本中读取出各个场景的不同之处。在这部画册中,土佐光信的艺术造诣最突出地体现在:他会结合相配的书法文字,运用常年积累的丰富的物语知识,恰到好处地调整每幅画的内容。如上所述,这些书法文字,不像早期作品那样,是为《源氏物语》卷轴插图而抄写的长篇描述性段落,而是精选的具有暗示意义的和歌或简短的散文片段,它们与《源氏物语》的次要文本、相关诗集,以及“能剧”有着密切的关联,这些都代表着中世晚期的源氏物语文化的特征。读者可以从这些对应的摘选文本及其关联信息中获取线索,将角色的特征投射到《源氏物语画帖》的人物形象中去,为他们注入个性鲜明的灵魂。换言之,虽然人物在一定程度上的相似性是构成土佐光信绘画风格的元素之一,但对于熟知内容的读者而言,那些具有细微差别的人物画面绝不是不断重复的。

《源氏物语》是一部鸿篇巨制,这意味着五十四帖中的任何一帖都有无数场景可用以展现,并且毋庸置疑的是,出资人应当也明确表达了自己的喜好。尽管如此,协调人与土佐光信的创作活动,仍会以流传下来的图样范本为基准。事实上,1510年《源氏物语画帖》中的大部分画作,都描绘了这一时期的绘样和图汇中包含的场景,它们为源氏物语绘画作品的出资者提供了各帖文本和图像的多样选择。众所周知,在数年后的另一个绘制项目中,三条西实隆至少借阅过一部五卷的《源氏绘样草纸》(「源氏絵様草纸」)。为了满足画作出资人和协调人的审美需求,实际上,土佐光信在绘师生涯早期就持有这一类绘样图集。例如,公卿中院通秀(1428-1494)1476年在评论绘所(土佐光信)制作的几幅源氏物语画之际,就亲自查阅了一部源氏物语绘样(源氏絵様)及秘籍(秘事)。他提到了《初音》帖和《野分》帖的场景,并发表了对画中人物服饰的看法。根据他的评论,我们可以窥见出资人和协调人评价艺术家作品细节时的依据和方法。承接陶三郎的源氏物语绘画之托时,土佐光信已积累了三十五年的创作经验和来自严苛雇主的反馈意见。

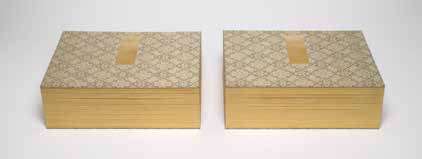

这些绘样图集,发挥了向出资人、协调人建言献策的作用,诸如哪些场景、特定元素是源氏物语绘画必不可少的问题等,都能在其中获得提示。不过,像土佐光信这样有名望的艺术家,在绘所应当构建了自己的绘图库,绘图库代表了他在将《源氏物语》可视化时的独门绝技。因此,绘样是不可或缺的物品。此外,还有另一原因决定了绘样存在的必要性,即绘所有数目庞大的绘制订单需要完成。例如,土佐光信曾受托为一套各帖单独装订的《源氏物语》绘制封面图和封底图,每帖两幅,共一百零八幅。这套由他绘制封面封底图的五十四册书中,至今尚存两册,我们可从中领略到整套书的奢华程度。封面图左上角长方形的题签,似乎出自后柏原天皇(1462-1526)之手;书册内的文本,则出自一位活跃于16世纪早期的著名朝廷官员之手。一般认为,《藤里叶》书册的文本,由一位名叫甘露寺元长(1457-1527)的朝廷大臣书写,它为我们展示了书法家在空白处添加人物名称的方式,这些人物在16世纪已为人所熟知,原文仅使用他们的正式头衔,有时还会完全省略。这些手抄本反映了读者对《源氏物语》故事内容的熟知,而人物的身份注释也便于读者阅读。虽然最初为五十四册的这套手抄本如今仅存两册,但土佐光信绘制的其他封面封底图,则有幸在17世纪被人绘制了副本。其中,一些图里的《源氏物语》场景,与1510年画册中同一帖的场景几乎完全相同,但也有一些图展示了不同的物语场景。它们丰富了我们对土佐光信所处时代读者思想的认知,使我们更清楚地了解到,当时读者所认为的《源氏物语》各帖中最具决定性意义的场景定格在何处。以第1帖的两幅图为例,封面上描绘了年少的源氏与高句丽相士会面的情景,而这位相士对源氏未来所做的预言,将会暗藏贯通于整个故事。就某种程度而言,正是因为这一预言,源氏的父皇才决定赐其臣姓,将举行源氏加冠礼的地点安排在天皇起居殿,而非皇宫的正殿。手抄本第1帖的封底图,以及1510年画帖的第1帖画作中,都出现了这个加冠礼的场景。手抄本按照时间顺序,从封面图到封底图,依次展示了以上两个场景,提示读者书中哪处情节尤为值得注意,同时也为读者指出一些耐人寻味的关联点,甚至是故事情节中的因果关系。1510年画帖的出资人和协调人,很可能将以上两幅图作为候选项进行了反复斟酌,最终选择了描绘源氏加冠礼的那张。通过这一选择,他们在画册的首幅图中就成功地将平安京宫殿(内裏)这座标志性建筑的景观和天皇形象,以及暗示天皇、左大臣和源氏之间的政治、人物关系呈现了出来。

内容与演绎

根据散佚各帖回的草图和现存的源氏物语绘画来看,很明显,那些可能让人感到不吉的场面未被呈现。通常情况下,合乎规范的源氏物语彩色绘画,会避免展现有关幽灵、分娩、疾病(后两种状态通常会使人虚弱,易化为凶灵)的场面。这类主题的缺失,暗示了人们曾认为图像在很大程度上会导致它们所代表的事物变为具象现实。同时,画家也要避免在具有象征意义的图像展示中,去演绎故事里可能会引起人们争议的情节。例如,源氏强行带走年幼的若紫(紫姬、紫之上、紫夫人)令周遭人等震惊不已的举动;又如,第9帖尾声处描写的源氏四年后强行与若紫发生性关系的行为,若紫的反应透露出这件事本质上的伤害性。鉴于《源氏物语》的画册、屏风画和扇面画的功能特征,这种复杂的情节,大概很难恰到好处地呈现给画作出资人。此外,当画册或带封面的手抄本被用作年轻女子的嫁妆时,自然也会出现在各方面重新塑造《源氏物语》的需求,以确保嫁妆的寓意能符合婚姻思想体系,以及以维护家族利益为己任的贤妻之道。不过这并不意味着,令人费解的文字片段和人物情感复杂的情节,就无法在1510年的画帖或其他画作中占据一席之地;就像《源氏物语》本身,这些绘画可以供人们进行不同层次的解读。

艺术家通常会恪守绘样典范,但在某些情况下,为满足某个具体出资人的喜好和要求,他们也会刻意避免使用普通模板,而去创作一幅独一无二的作品。1510年画帖中的几个场景,即第6帖、第12帖、第18帖及第25帖,似乎就是专门为陶三郎家特别设计绘制的,下文将做详细解释。总体而言,画帖中的画作具有突出源氏主角身份的效果:他经常被置于画面前方或中心位置,头顶上飘浮着一朵起聚焦和装饰作用的金云。尽管源氏是故事的中心人物,但绘画并非必须强调这一点。物语中塑造了大量形象生动、个性鲜明的女性角色,也描写了许多以女性为中心的对话和互动场景。这意味着,如果出资者希望,他们也可以选择一些或许会让源氏看起来像一个次要人物的场景。1510年画帖对源氏形象的强调,即使不是深思熟虑后的选择,至少也代表了一种偏好。这部画册中,清一色男性人物聚会的场面十分夺目,这与《源氏物语》讲座、诗会、歌会的文化意趣相通,在这些场合,女性也通常被排除在外。对于这样的取舍,当我们了解到画册出资者的背景后,便不会感到意外了。大量此类场景,不仅反映了同时也有助于建构出一个虚拟的故事世界,在这个世界里,出资者可以表达对源氏的认同,对其权力、荣耀和魅力的憧憬,甚至也可以表达他的自我观照。但这并不意味着女作家在故事中呈现给读者的那些活灵活现的女性角色,会在1510年画帖的演绎中变得暗淡无光。恰恰相反,画册中很多场景都以女性为主要角色,当观众将画作与相邻的摘选文章或诗歌一同欣赏时,女性角色的心之所想、所忧和种种举动,便会在一对对字画中鲜活起来。画册的制作者们,可能并不特别同情这些角色,只是对故事中女性的中心地位和她们在平安时代政治婚姻中发挥的关键作用,做出了直接、朴素的反应。因此,在紫式部11世纪故事的语境中考察这部画册中书画并呈的问题,同样也具有重要的研究意义。进而言之,今天的观众不必局限于对这部画册之于1510年的观者有何意义的单一思考。我对画册中的文字和图像进行分析时,也始终秉持这一观点。在密切关注16世纪史实和这部画册创作者是如何诠释《源氏物语》的问题的同时,我将根据自己对这部物语的理解,在下文中讲述各帖的主要内容,并解读画帖中的每一幕场景。所有这些都源于并建基于中世兴起且繁荣至今的“源氏物语学”的丰厚土壤。这部诞生于1510年的《源氏物语画帖》在江户时代被重新装裱,采用中国织锦面料封皮,并以两幅绢本画装饰首、尾两页,为物语世界量身打造了一个视觉框架。一般认为,新增的两幅画出自艺术家土佐光起之手,描绘的是有关《源氏物语》缘起的著名传说,展示了紫式部在石山寺初次创作这部名著的情景。据说,以女官身份在宫中侍奉的紫式部,受中宫藤原彰子(后来的上东门院,988-1074)之命,准备撰写一部新物语,为获取灵感,她前往石山寺向远近闻名的如意轮观音进香祈愿。八月十五的夜晚,秋月如盘,当空高悬,紫式部从寺院的寮房朝琵琶湖游目远眺,当她凝视着湖中倒映的那面闪闪发光的银镜时,灵感突然从天而降。她拾起笔来,但案头无纸可书,于是伸手拈来佛台上的《大般若经》,在经卷背面写下了物语里的《须磨》《明石》两帖。

如今,当我们展开这部画帖时,首先映入眼帘的是紫式部伏案构思的画面,继而向后翻去,我们将在一个个微观世界里体验她所创作的五十四帖物语内容。当到达画册最后一帖时,紫式部目光的焦点——琵琶湖倒映的那轮月影,才姗姗来迟,出现在尾页画帖中。在此,我们可将寺院的景致尽收眼底,夜空中,皎洁的玉盘洒落清辉,湖面上随波荡漾的虚幻镜影与其遥相成对。寺院的正殿位于画面左侧,一间窗户为中国样式的厢房,代表了著名的“源氏之屋”(日文中一般称“紫式部源氏の間”),即传说中紫式部撰写物语的房间。虽然紫式部已从画中隐遁,但她的作品将获得永生。而这部画帖则在召唤我们加入几个世纪以来的读者行列,在此体验并重新放飞对紫式部物语的想象。

(本文摘自梅丽莎·麦考密克著《〈源氏物语〉的美学世界》,顾珊珊译,社会科学文献出版社,2025年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号